Mit Netzen bestens vernetzt

Netze sind die unsichtbaren Lebensadern unseres Alltags. Ohne Stromnetze gäbe es keine Lichtschalter, ohne Breitband keine Videokonferenzen, ohne Verteilnetze keine Energiewende. Diese Infrastruktur ist nicht nur funktional, sie ist auch politisch, technisch und gesellschaftlich hochkomplex – und sie steht vor einem historischen Wandel.

Eine Verbindung, die elektrisiert – das Stromnetz im Wandel

Das deutsche Stromnetz ist rund 1,9 Millionen Kilometer lang – und es wächst weiter. Dabei begann alles klein: In den Anfängen der Elektrifizierung wurden Städte lokal versorgt, beispielsweise über Gaswerke oder Blockheizkraftwerke. Erst als die Stadt Heilbronn im Jahr 1888 eine zentrale Stromversorgung etablierte und die erste Überlandleitung nach Frankfurt am Main in Betrieb nahm, begann die Vision eines überregionalen Netzes, Realität zu werden.

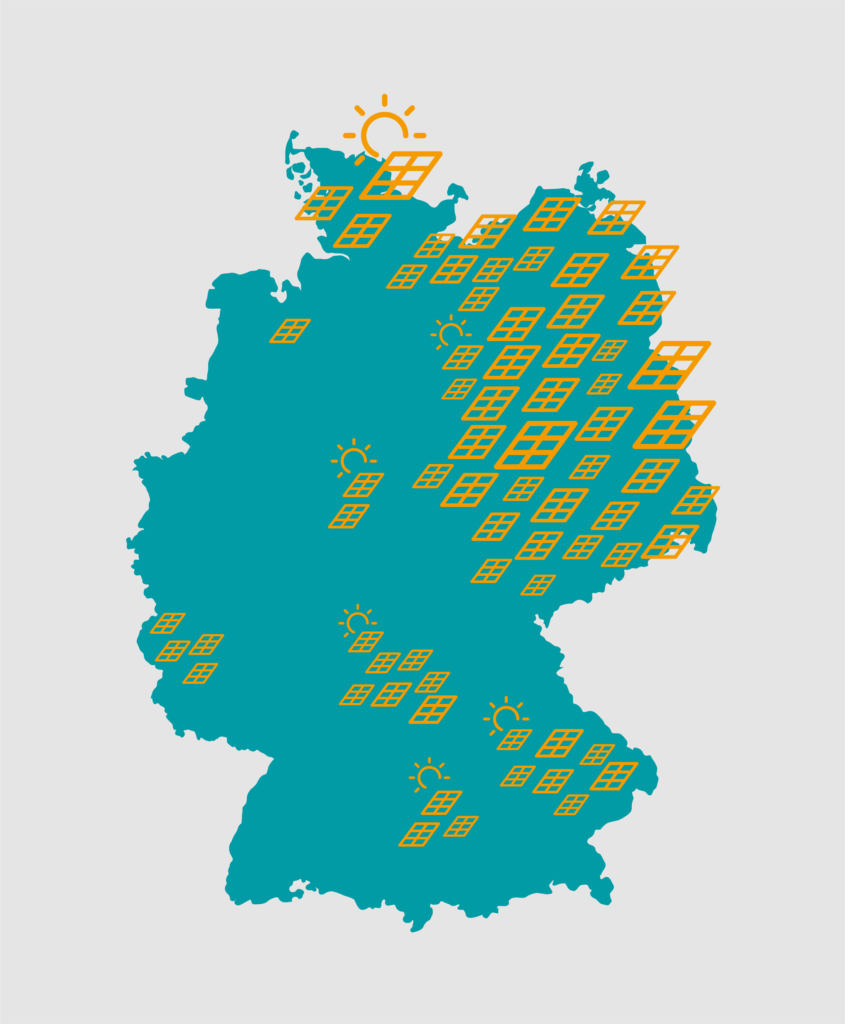

Heute sorgt dieses Netz für eine flächendeckende Stromversorgung – und steht vor neuen Aufgaben: Die Energiewende verlangt nicht nur eine Umstellung der Erzeugung auf erneuerbare Quellen, sondern auch eine neue Struktur des Transports. Der Strom aus Wind und Sonne muss von dort, wo er erzeugt wird – meist im Norden und Osten Deutschlands – dorthin gebracht werden, wo er gebraucht wird: in die industriestarken Regionen Süd- und Westdeutschlands.

Das Verteilnetz: Rückgrat der Energiewende

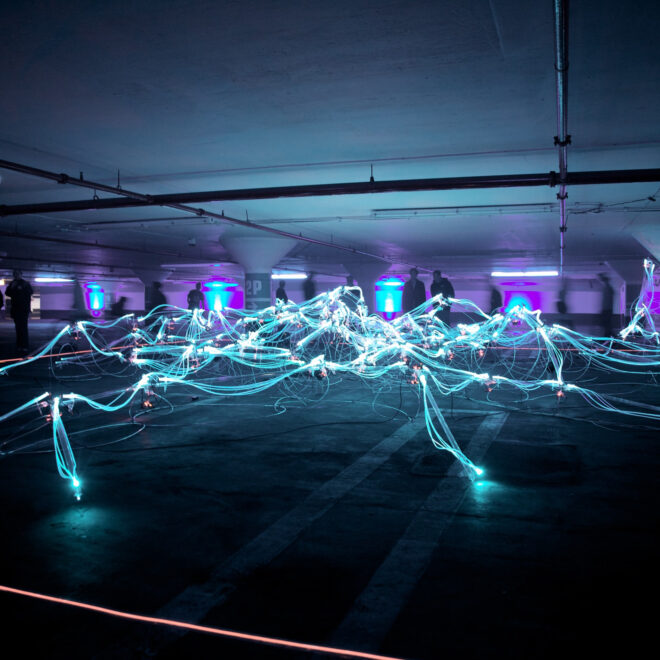

Herzstück dieser Transformation ist das Verteilnetz – die Ebene zwischen den großen Übertragungsnetzen und den Haushalten oder Gewerbekunden. Denn mit der zunehmenden Dezentralisierung der Stromerzeugung – die Abkehr von wenigen Großkraftwerken hin zu vielen Solar- und Windkraftanlagen – wird die Rolle des Verteilnetzes immer zentraler. Es ist nicht mehr nur Leitung, sondern Schaltzentrale: Strom muss aufgenommen, zwischengespeichert, weitergeleitet und im besten Fall intelligent gesteuert werden.

Doch diese Aufgaben sind mit Herausforderungen verbunden: Viele der bestehenden Verteil-netze sind auf eine Einbahnstraßen-Logik ausgelegt – Strom fließt vom Kraftwerk zum Verbraucher. In der neuen Energiewelt muss das Netz jedoch bidirektional funktionieren. Es braucht Digitalisierung, Flexibilität und Investitionen – sowohl technisch als auch politisch.

Politische Rahmenbedingungen: Was das Netz jetzt braucht

Damit das Verteilnetz der Zukunft Wirklichkeit werden kann, braucht es klare politische Leitplanken. Aktuell regelt das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) die Grundprinzipien der leitungsgebundenen Energieversorgung. Ergänzt wird es durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das die Einspeisung von Wind- und Solarstrom fördert. Doch viele Prozesse, etwa Genehmigungsverfahren oder Netzanschlussregelungen, sind weiterhin zu langsam und komplex.

Besonders beim Netzausbau sehen sich Verteilnetzbetreiber wie MITNETZ STROM mit langen Abstimmungsprozessen, regionalen Widerständen und teils veralteten Zuständigkeiten konfrontiert. Die Bundesnetzagentur und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz arbeiten daher derzeit an beschleunigten Verfahren und einer klareren Priorisierung klimarelevanter Infrastrukturprojekte.

Um dezentrale Einspeisung, Elektromobilität und flexible Verbraucher zu koordinieren, braucht das Verteilnetz eine digitale Infrastruktur. Smart Grids, intelligente Messsysteme und automatisierte Steuerungen sind notwendig, um Stromflüsse in Echtzeit zu erfassen und zu steuern. Mit dem wachsenden Anteil fluktuierender Erneuerbarer wird es außerdem wichtiger, Energiespeicher in das Netz einzubinden. Auch steuerbare Verbraucher – wie Wärmepumpen oder Elektroautos – müssen als Flexibilitätsoptionen aktiv ins Netzmanagement integriert werden. Schließlich hat jedes Netzgebiet eigene Anforderungen – je nach Bevölkerungsdichte, Einspeiseleistung und geographische Lage. Der Netzausbau muss deshalb flexibel gestaltet und an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasst werden.

Alles auf Empfang – der Ausbau des Breitbandnetzes

Ein weiteres zentrales Infrastrukturnetz ist das Breitbandnetz. In den 1990er-Jahren wurde vor allem in den neuen Bundesländern massiv in den Ausbau von Telefonleitungen investiert. Doch die damaligen Kupferleitungen sind für die heutigen Anforderungen längst zu schwach. Während Video-Streaming, Homeoffice und Smart-Home-Technologien zur Normalität geworden sind, hinkt die Infrastruktur in ländlichen Regionen noch immer hinterher.

Ein Blick auf den Breitbandatlas zeigt: Besonders im Osten Deutschlands klaffen noch große Lücken.

Deshalb engagiert sich die enviaM-Gruppe aktiv im Glasfaserausbau und bringt Highspeed-Internet auch in kleinere Kommunen und ländliche Regionen. Glasfaser ermöglicht Datenraten bis in den Gigabit-Bereich – ein Muss für die digitale Gesellschaft.

Strom- und Kommunikationsnetze gemeinsam denken

Spannend wird es dort, wo Strom- und Kommunikationsnetze zusammenwachsen. Die Digitalisierung des Stromnetzes – etwa durch intelligente Messsysteme, Smart Metering oder automatisierte Laststeuerung – ist nur mit leistungsfähiger Datenübertragung möglich. Deshalb geht der Ausbau von Strom- und Glasfasernetzen zunehmend Hand in Hand.

In einigen Regionen verlegt enviaM beim Breitbandausbau gleichzeitig Leerrohre für die Stromnetzmodernisierung – und umgekehrt. Das spart Ressourcen, Kosten und Zeit. Denn auch für die intelligente Steuerung der Verteilnetze gilt: ohne stabiles Internet keine Energiewende.

Infrastruktur ist Zukunft – wenn wir sie gestalten

Die Netze der Zukunft sind mehr als Technik – sie sind politische Projekte, gesellschaftliche Herausforderungen und technologische Innovationsfelder. Die Energiewende, der Glasfaserausbau und die Digitalisierung sind untrennbar miteinander verbunden.

Wenn wir als Gesellschaft klimaneutral werden, global wettbewerbsfähig bleiben und allen Menschen – unabhängig vom Wohnort – eine faire Teilhabe an Energie, Kommunikation und Wohlstand ermöglichen wollen, müssen wir jetzt handeln. Politik, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger – alle gemeinsam. Nur so entsteht ein starkes Netz für die Zukunft.

Die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung ist ein hartes Stück Arbeit, viele Maßnahmen der Energiewirtschaft stoßen auf Widerstand. Daher ist ein offener Dialog wichtig. Dass Akzeptanzmanagement positive Ergebnisse liefern kann, zeigen wir in diesem Blogbeitrag. Die Zukunft ist digital: KI und digitale Messinstrumente sind nur zwei Beispiele. Hier werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Zukunftstrends. In unserem Fokus liegt die Digitalisierung und Smartifizierung des Stromnetzes. Daher investiert MITNETZ STROM 565 Millionen Euro in das Stromnetz.